変形労働時間制という制度を簡単に説明すると、「ある期間の労働時間を平均したときに、週40時間に以内であれば、1日8時間以上働いても残業として扱われない」という制度です。

業務に繁忙期があったり、月初月末で仕事量が変わったりする場合、この制度を有効活用することで、残業代を削減でき、従業員も忙しくない日は早く帰ることができるようになります。

ただ、この変形労働時間制は、ルールが複雑で制度を利用しにくいのも事実です。また、変形労働時間制をよく理解していても、実際の運用には多くの労力がかかります。労力をかけずに変形労働時間制を運用するには、勤怠管理システムを活用するのが最も低コストです。

なぜ変形労働時間制の運用を人手で行うよりも、勤怠管理システムを導入した方が低コストになるのでしょうか。なぜなら変形労働時間制には、ルールが多くあり、複雑だからです。

そこでこのページでは、変形労働時間制のルールと、勤怠管理システム有効活用のポイントを解説していきます。

変形労働時間制とは メリット・デメリット

メリット : 業務にメリハリをつけられ、残業代を削減できる

変形労働時間制のメリットには2つあります。

- 繁忙期の法定労働時間を延長することで残業代削減できる(法定労働時間とは、法律で定められた労働時間で、1日8時間、週40時間以上が残業になる)

- 繁忙期で延長した分、閑散期は早く帰れる

デメリット : 制度がわかりにくく、事務員のコストが増える

デメリットは制度が複雑でわかりにくいことです。従業員の立場からは自分の残業時間がわかりにくく、会社の立場からは制度が複雑なため事務コストがかさむことがデメリットです。

しかし、後述する勤怠管理システムを用いることで、労働時間計算は自動化でき、事務員のコストを削減することができます。従業員ごとの残業時間の問い合わせにも即答できます。「システム導入コスト」「事務員のコスト」削減と、残業の削減を比較し、導入を検討するとよいでしょう。

変形労働時間制の概要

どのように制度を使うのか?

再び変形労働時間制という制度を簡単に説明すると、「ある期間の労働時間を平均したときに、週40時間以内であれば、1日8時間以上働いても残業として扱われない」という制度です。

通常の労働制度では1日の法定労働時間の上限は8時間です。上限である8時間を超えて労働する場合は「時間外労働(残業)」になり、割増賃金(残業代)支払いの対象になります。

ただし、業務量にあまり波がない業界や職種であれば特に問題はありません。

ところが、業務量に波がある業界、例えば引越・除雪・観光・ウェディング・飲食・ホテルなどの職種は年間を通じて業務量に波があります。また、職種では労務・経理は、月末に給与計算や、各種支払い業務などがあり、月初月末で業務量が違います。そのため、月初は手待ち時間(暇な時間)があるが、月末は忙しく残業続き、ということがあります。

従業員の立場からは「暇な時期に時間を持て余すなら早く帰りたい」、会社の立場からは「時間外労働を抑えたい(残業代を抑えたい)」と考えるようになります。変形労働時間制を運用することで両者の要望をかなえることができるようになります。

変形労働時間制の種類

変形労働時間制にはいくつかの種類があります。

- 一週間単位の変形労働時間制

- 一ヶ月単位の変形労働時間制

- 一年単位の変形労働時間制(一か月を超え、一年以内)

- フレックスタイム制(フレックスタイム制は上記3つの変形労働時間制とは制度が大きく異なるためこのページでは解説しません)

以下では、一週間単位、一か月単位、1年単位についてそれぞれ解説していきます。種類によって、手続き方法や運用方法、労働時間の上限に違いがあります。

共通しているのは、「4/1の所定労働時間は10時間、4/2は7時間、4/3日は5時間、4/4は・・・」のように、あらかじめ日ごと労働時間を設定し、書面で従業員に通知しておくことと、労働基準監督署へ労使協定の届け出ることです。

各変形労働時間制の違いを以下の表にまとめます。

| 一週間単位 | 1ヶ月単位 | 1年単位 | |

| 対象期間 | 一週間 | 一か月以内 | 1か月を超え1年以内 |

| スケジュール決定の期限 | 変形労働の週が始まるまでに | 変形労働の週が始まるまでに | 変形労働を開始の30日前までに |

| 労働時間の振替 | 前日までに書面で労働者に通達 | ✕ | ✕ |

| 労働時間の上限 | 一日10時間 | なし | 一日10時間、一週52時間 |

| 残業代の削減効果 | ✕ | 〇 | △ |

| 4週4休制との併用 | ✕ | 〇 | △ |

| 特例44時間制との併用 | ✕ | 〇 | ✕ |

その他にも細かい違いがありますので、以下で順番に解説していきます。

一週間単位の変形労働時間制

週末は平日の倍以上のお客様がいる、というように一週間の中でお客様の人数が大きく変動する業種に適用することができます。制度適用には次の要件を満たす必要があります。

1. 従業員が30人未満の店舗や施設

2. 労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出る(店舗や施設ごと)

3. 一日の所定労働時間の上限を10時間、一週間の所定労働時間の上限は40時間とする

4. 前週末までに、日々の労働時間を従業員に書面で通知する

5. 通知した労働時間を変更する場合は、前日までに書面で通知する

メリット

メリットは、2つあります。

1つは、労働時間にメリハリをつけ、残業代の削減が期待できることです。

2つめは、緊急でやむを得ない場合(天災など)に限り、一度組んだ変形労働時間制シフトを変更できることです。ただ、緊急でやむを得ない場合、と但し書きがあるため、使い勝手はよくありません。

デメリット

デメリットは、特例44時間制が利用できなくなることです。特例44時間制とは、①従業員が常時10名未満の店舗・施設で、②小売業・サービス業・旅館・飲食店などに適用できる制度です。通常の法定労働時間は週40時間が上限ですが、特例44時間制が適用されると、法定労働時間を週44時間まで延長することができます。

時間外割増が1,500円の社員に特例44時間制を適用した場合、1,500円 × 4時間 × 4週 = 月 24,000円、残業代を削減できます。一週間単位の変形労働時間制と、どちらがメリットがあるかは会社ごと判断が必要です。

シフトの例(休憩時間が1時間含まれているものとする)

| 週の法定労働時間 | 1ヶ月28日 | 1ヶ月29日 | 1ヶ月30日 |

| 4月1日(日) | 10:00 | 19:00 | 8:00 |

| 4月2日(月) | 休日 | ||

| 4月3日(火) | 14:00 | 21:00 | 6:00 |

| 4月4日(水) | 休日 | ||

| 4月5日(木) | 8:00 | 16:00 | 7:00 |

| 4月6日(金) | 13:00 | 23:00 | 9:00 |

| 4月7日(土) | 11:00 | 22:00 | 10:00 |

| 労働時間合計 | 40:00 |

一週間単位の変形労働時間制では、上の表のように所定労働時間の上限である8時間を超えてシフトを組むことができます。4月6日は9時間、7日は10時間が所定労働時間になります。

通常であれば、8時間を超え働いた分は残業になりますが、変形労働時間制で延長されている日は、8時間を超えても残業になりません。そのため、うまくシフトを組むことができれば残業代削減が期待できます。

一週間単位の変形労働時間制は、使いどころが難しい制度です。変形労働時間制を運用する場合、次に説明する一ヶ月単位の変形労働時間制の方が制限が少なく使いやすいため、オススメです。

一ヶ月単位の変形労働時間制

一ヶ月単位の変形労働時間制は、変形期間内の所定労働時間が平均40時間(特例は44時間)以内であれば、1日8時間、週40時間の法定労働時間の枠を超えて労働させることができる制度です。

一ヶ月単位の変形労働時間制を運用するためには、就業規則または労使協定を労働基準監督署へ届け出ます。就業規則または労使協定に記載する内容は次の内容です。

1. 対象労働者の範囲

特定の部署、例えば経理部あるいは営業部だけや、個人ごとに一ヶ月単位の変形労働時間制を適用することもできます。

2. 対象期間および起算日

例 : 毎月1日を起算日とする

3. 月の開始前までに、シフト表や会社カレンダーであらかじめ労働日ごとの労働時間を決める

4. 労使協定の有効期間を決める

また、一か月単位の変形労働時間制は、週平均40時間以内に収めなければなりません。そのため、変形期間の法定労働時間の上限を次の計算で求める必要があります。

一ヶ月の労働時間上限 = 40時間(※) × 対象期間の暦日数 ÷ 7

※特例44時間制の場合は、44時間

| 週の法定労働時間 | 1ヶ月28日 | 1ヶ月29日 | 1ヶ月30日 | 1ヶ月31日 |

| 40時間 | 160.0時間 | 165.7時間 | 171.4時間 | 177.1時間 |

| 44時間 | 176.0時間 | 182.2時間 | 188.5時間 | 194.8時間 |

メリット

特例44時間制との併用が可能なこと、休日の多い月だと残業代削減効果が大きいこと、4週4休制との併用が可能であることがメリットです。残業の削減効果は下のシフトの例で解説します。

4週4休制とは、4週の間で4日休みがあればよい、という制度です。極端に言うと、最初の1週間のうち4日を休みにし、残り3週間を無休で働かせることもできます。つまり、かなり柔軟なシフトを組むことができます。

デメリット

一週間単位の変形労働時間制と違い、労働時間の振り替えがでず、一度決めた所定労働時間を変えられないことがデメリットです。そのため、予想外に残業代が発生することがあります。下のシフトを例にすると、休日である8月5日に出勤すると労働時間全てが残業割増の対象になります。そのため、頻繁に振り替えが発生するのであれば一ヶ月単位の変形労働時間制を採用しない方がよいでしょう。

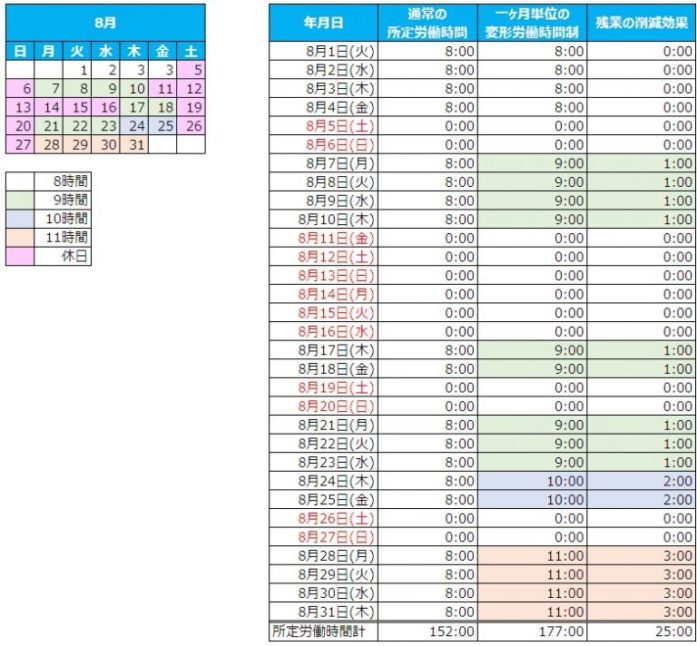

シフトの例(週の法定労働時間は40時間)

変形労働時間で所定労働時間の上限が延長された日(8月7日以降)は、1日8時間以上働いても残業になりません。8月7日であれば、所定外労働時間が9時間に延長されています。9時間労働すると通常であれば1時間の残業代が発生しますが、変形労働時間制では延長された時間まで働いても残業代が発生しません。

上の例では、一ヶ月単位の変形労働時間制の効果で残業にならない時間の合計は25時間です。時給1,500円であれば、1,500円 × 1.25(時間外割増) × 25時間 = 46,875円分の残業代削減になります。8月のように祝日が多い月ほど残業代削減効果が高くなります。ただし、先述したように休日はきっちり休むことが前提です。

一ヶ月単位の変形労働時間制は、残業代削減効果と4週4休制、特例44時間制との併用が可能なため、一週間単位の変形労働時間制よりも使いやすい制度です。制度運用の手間はかかりますが、多くのメリットがありますので業務に忙しい時期と暇な時期があれば、制度運用をオススメします。

一年単位の変形労働時間制

一年単位の変形労働時間制は、一ヶ月以上一年以内の期間を平均して週所定労働時間が40時間以内であれば、1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。観光業や、引越業、除雪など、1年の中で繁忙期と閑散期がある業界に向いています。

一年単位の変形労働時間制を運用するには、一ヶ月単位の変形労働時間制と同様、就業規則または労使協定を労働基準監督署に提出します。就業規則または労使協定に記載する内容は一ヶ月単位の変形労働時間制と同様です。

私が勤務していた会社は9月~11月が繁忙期だったのですが、その3ヶ月間の休日は日曜日だけ、1日の所定外労働時間は基本的に9時間でした。その代わりに休日も多く設定されていました。この制度のおかげで、繁忙期に長く働き、閑散期には早く帰る、というメリハリのある働き方ができ、大きな残業代削減効果がありました。

一年単位の変形労働時間制を運用するためには、他の変形労働時間制と同様、就業規則または労使協定を労働基準監督署へ届け出ます。就業規則または労使協定に記載する内容は次の内容です。

1. 対象労働者の範囲

特定の部署、例えば経理部あるいは営業部だけや、個人ごとに一ヶ月単位の変形労働時間制を適用することもできます。

2. 対象期間および起算日

例 : 毎年4月1日から3月31日

3. シフト表や会社カレンダーであらかじめ労働日ごとの労働時間を決める

変形労働期間が始まる30日前までに

4. 特定期間

対象期間中の特に業務が繁忙な期間

5. 労使協定の有効期間を決める

導入のポイント

一年単位の変形労働時間制は、その他にも制約がありますので、解説していきます。

1. 労働日数の上限および休日数

対象期間が1年間の場合、労働日数の上限は280日と決まっています。対象期間が一年未満の場合は、下記計算式で上限日数が決まります。

労働日数の上限 = 280日 × 対象期間の暦日数 ÷ 365(小数点以下切り捨て)

例 : 対象期間が4/1~9/30の場合(暦日数は182日)

280 × 182 ÷ 365 = 139.6 となり、4/1~9/30の間の労働日数は139日が上限です。

2. 連続労働日数と、特定期間

従業員に連続して働かせることができる日数は、原則として最長6日でです。しかし、「特定期間」を設け、「週1回の休日」を確保することで連続労働日数を最長12日まで伸ばすことができます。

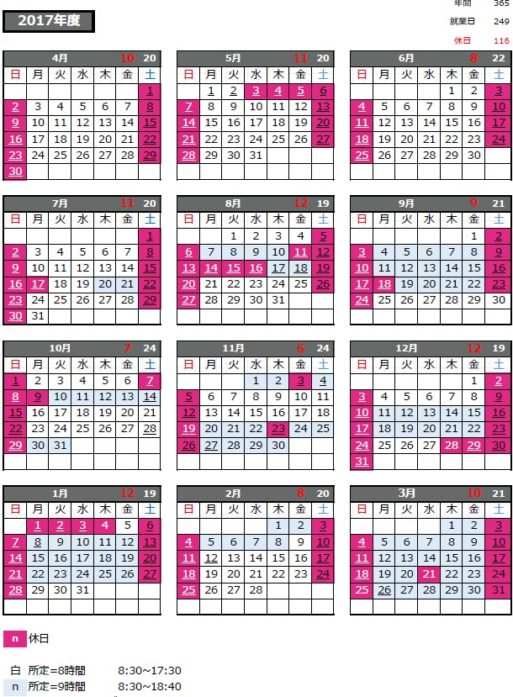

上のカレンダーを例にすると、4月1日と4月14日を休日にすれば、「週1回の休日」を確保でき、連続労働日数が12日になります。

特定期間とは、変形労働時間制対象期間の内、特に忙しい時期のことです。引越業であれば3月、4月が特定期間になります。

3. 一日・一週間の所定労働時間の上限

一年単位の変形労働時間制は、一日・一週間の所定労働時間の上限が決まっています。

| 1日の所定労働時間の上限 | 10時間 |

| 1週間の所定労働時間の上限 | 52時間 |

さらに、変形労働対象期間が3か月を超えるときは、限度時間の設定に制約が加わります。

- 48時間を超える所定労働時間を設定した週が、連続3週以内であること

- 変形労働対象期間を3か月に区切ったときに、週所定労働時間が48時間を超える週が3週以内であること。

NGな例

左の例では、12週から15週まで48時間を超える週が4回連続しているため、NGです。右の例では、最初の3か月はOKですが、2回目の3か月の中で、48時間を超える週が4回以上あるため、NGです。

OKな例

一見すると、NGに見えそうですが、OKです。48時間を超える週が連続3回まで、最初の3か月の中で2回、2回目の3か月の中で3回までなのでOKになります。

メリット

1年間を通して週平均40時間を達成すればよいため、残業代削減効果が高いこと、労働者にとってもメリハリのある働き方ができることがメリットです。下のシフトを例にすると、所定労働時間が9時間である水色の日が年間93日あり、時給1,500円の従業員であれば、1,500円 × 1.25(時間外割増)× 93時間 =174,375円の残業代削減効果があります。

デメリット

一度決めた総労働日数と、総労働時間を修正することができません。また、所定労働時間の設定を30日前までに行わなければならず、一度決めた時間は変更できません。そのため、計画と実際が大きく変わると、かえって残業代が増えてしまいます。

シフトの例

一年単位の変形労働時間制は、シフトやカレンダーを変形労働時間制対象期間が始まる30日前までに決めなければならなかったり、所定労働時間の上限の上限があったりと、制約もあります。

しかし、一年単位の変形労働時間制は、残業代削減効果が大きな制度です。有効活用できれば大きなメリットがあるため、導入を検討してみてはいかがでしょうか?

低コストで変形労働時間制を運用したいときは勤怠管理システムを使う

これまで解説したように、変形労働時間制のルールには「所定労働時間が日によって違う(所定労働時間とは、1日何時間働くかという会社との約束事です)」というものがあります。

従業員が残業する場合、所定労働時間を超えた労働時間が残業になります。通常であれば8時間を超えた労働時間を残業として計算します。しかし、変形労働時間制の残業時間計算の場合は所定労働時間が一定ではないため、「3月21日は所定労働時間が9時間。3月22日は所定労働時間が7時間」というように確認が必要になります。

このとき所定労働時間を間違えてしまうと、労働基準法違反や、給与計算間違いにつながります。勤怠管理システムを利用せずに制度を間違いなく運用するには、複数の担当者がダブルチェックするなど、多くの労力をかける必要があります。ミスが許されない仕事なので、大きなストレスにもなります。

しかし、勤怠管理システムであればダブルチェックは不要です。システムにあらかじめ日々の所定労働時間を設定しておけば、自動的に労働時間計算します。コンピューターは、確認ミスや計算ミスをしませんので、ダブルチェックが不要になります。

労務担当者の人件費と、システムの導入コスト・運用コストを比較すると、システムを導入した方が低コストになります。また、労務担当者のストレス軽減にもなるため、労務担当者からも大変喜ばれます。(私が勤務していた会社でも大変喜ばれました)そのため、変形労働時間制の運用には勤怠管理システムを使うのがおすすめです。

まとめ

変形労働時間制は、残業代削減できたり、メリハリのある働き方ができたりする、会社にとっても従業員にとってもメリットのある制度です。しかし、制度が複雑で給与計算ミスもしやすい制度です。

勤怠管理システムを使うことで、給与計算ミスを防ぐことができます。変形労働時間制を導入するのであれば勤怠管理システムも一緒に導入することをオススメします。

コメントを残す