経営者や管理者であれば、誰でもコスト削減で頭を悩ませていると思います。実は「労働時間の管理を自動化」することでコストを削減できるのです。

自動化するためには勤怠管理システムを導入します。私が勤務していた会社では、システムを導入したところ、年間約50万円のコスト削減メリットがありました。

勤怠管理システムを導入すると、なぜ事務作業を自動化できるのでしょうか。なぜなら勤怠管理は、ルールと手順が決まっているからです。(ルールには労働基準法や会社規則などがあります)

コンピューターは、あらかじめ決めたルールを、繰り返し実行するための機械です。そのため、自動化が可能なのです。

この自動化の仕組みのことを、勤怠管理システムといいます。もしあなたの会社が電卓やエクセルを使って勤怠管理を行っているのであれば、コスト削減のチャンスです。

まだ導入していないのであれば、すぐに導入準備を始めましょう。早く導入するほど、多くのコストを削減できます。

それでは実際に勤怠管理システムを導入して、コスト削減した6つの成功事例をもとに解説していきます。

1. データ入力を自動化してコスト削減

データ入力は、タイムカードの打刻時間をコンピューターに入力するだけの単純な仕事です。しかし、多くの時間がかかります。入力ミスがないように気をつける必要があるからです。

勤怠管理システムを導入することによって、データ入力を自動化できます。その結果、ミスなく一瞬でデータ入力が終わります。

年間110,000円のデータ入力コスト削減

私が勤務していた会社では、タイムカードの打刻時間を、毎日エクセルに手入力していました。対象従業員は50人、データ入力一人あたり30秒、 1日ぶんのデータ入力に25分、1ヶ月分で550分、 1年分で6,600分 = 110時間。時給1,000円としてデータ入力に年間110,000円のコストがかかっていました。試算手順は以下のとおりです。

| 項目 | 計算式 | 数値 |

| 1. 必要時間(秒) | 30秒 × 50人 | 1,500秒 |

| 2. 必要時間(分) | 1,500秒 ÷ 60秒 | 25分 |

| 3. 月に必要な時間 | 25分 × 22日 | 550分 |

| 4. 年間に必要な時間(分) | 550分 × 12ヶ月 | 6,600分 |

| 5. 年間に必要な時間(時間換算) | 6,600分 ÷ 60分 | 110時間 |

| 6. 人件費(時給1,000円として) | 110時間 × 1,000円 | 110,000円 |

勤怠管理システム導入後は、データ入力時間がゼロになり、コストもゼロになりました。データ入力自動化は、打刻機と勤怠管理システムをつなぐことで可能になります。つなぐ方法は、以下の3つがあります。

- 打刻機にUSBメモリを挿してデータを吸い取り、勤怠管理システムに入れる

- 打刻機と勤怠管理システムを、Bluetoothや社内ネットワークでつなぐ

- 打刻機と勤怠管理システムを、インターネットでつなぐ

最適な方法は、会社の規模や、就業形態によって変わります。ですがどの方法を選んでも、事務員のデータ入力がなくなり、その分コストを削減できます。

データ入力は、つきつめると「情報のやりとり」です。打刻機とパソコンとの間で情報をやり取りできればよいのです。

従来は打刻機と、パソコンの間に、事務員が入って「情報のやりとり」をしていました。ですが打刻機とパソコンが直接やりとりした方が、効率が良いのは明らかです。

もしあなたの会社が、手打ちでデータ入力をしているのであれば、コスト削減のチャンスです。

2. 計算を自動化してコスト削減

労働時間の計算は複雑です。そのため、計算に時間がかかり、ミスが起きやすいものです。しかし、勤怠管理システムを導入すれば、労働時間の計算を自動化できます。

自動化によって、計算にかかる時間が短縮できます。計算ミスもなくなります。

なぜ計算に時間がかかり、ミスが起きるのでしょうか。それは、計算条件が複雑だからです。たとえば、以下のようなことになります。

- 時間を丸めてから計算する。たとえば、15分単位で切り上げる、など。この場合、9:21の打刻なら、9:30から勤務したものとする。

- 働いた時間帯によって割増賃金率が変わる。PM10:00~AM5:00の間は「深夜労働」となり、無条件で割増賃金率が25%加算される。

- 変形労働時間制(条件によって残業時間の計算方法を変える制度)を採用している場合は、残業の計算方法が変わる。たとえば、通常は一日8時間以上・週40時間以上の労働を残業として扱うが、ある期間中は一日9時間以上・週48時間以上を残業とする、など。

- 休日出勤したときの「休日の種類」(出勤した休日が、法律で定められた休日か、会社で定められた休日か)によって割増賃金率が変わる

- シフトによって勤務開始時間がことなる

- こうした条件が事業所ごとに違う

こうした条件をすべて考慮に入れて計算するのは難しいものです。ベテラン事務員でも時間がかかり、ミスもゼロにはできません。

しかし勤怠管理システムにあらかじめ計算条件を設定しておけば、それにしたがって計算してくれます。条件が複雑であっても問題ありません。

年間440,000円の労働時間計算コスト削減

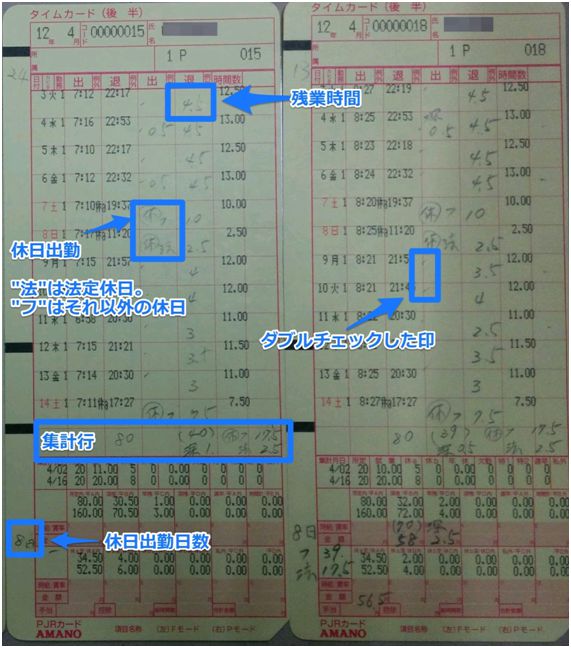

この会社では、パートさんが電卓で労働時間を計算していました。下の画像はそのときのタイムカードです。

手書きで書かれた部分が、時間計算の結果の数字です。タイムカードの右から2列目に、打刻機によって計算された数字が印字されていますが、あてになりません。なぜなら、この会社独自の計算方法があるからです。打刻機に細かい設定はできないのです。

メーカーにも問い合わせましたが、複雑な計算はできないと言われました。仕方がないので電卓で計算していたのです。

対象従業員は50人、計算一人当たり2分、一日分の計算をするのに100分。1ヶ月分の計算をするのに2,200分。12カ月分で24,600分 = 440時間。時給1,000円として、労働時間計算に年間440,000円のコストがかかっていました。

| 項目 | 計算式 | 数値 |

| 1. 必要時間(分) | 2分 × 50人 | 100分 |

| 2. 月に必要な時間 | 100分 × 22日 | 2,200分 |

| 3. 年間に必要な時間(分) | 2,200分 × 12ヶ月 | 26,400分 |

| 4. 年間に必要な時間(時間換算) | 26,400分 ÷ 60分 | 440時間 |

| 5. 人件費(時給1,000円として) | 440時間 × 1,000円 | 440,000円 |

勤怠管理システム導入後は、ボタン1つで計算が終わるようになり、コストがゼロになりました。

コンピューターは、ルールが決まっている計算をするための機械です。勤怠管理は、法律や会社規則でルールが決まっています。そのため計算を自動化できます。

自動化できるのであれば、人がやるよりもコンピューターがやった方が良いです。その方が圧倒的に速く、ミスも少なく、コストもかからずに済みます。

3. 紙のタイムカードをペーパーレス化してコスト削減

勤怠管理システムを導入することで、ペーパーレスを実現できます。その方法には、ICカード型・生体認証型(指紋・指静脈・顔認証など)・スマホ型(位置情報)など、さまざまな方法があります。

紙のタイムカードを使い続ける限り、タイムカード代(1枚10~20円)と、前準備コスト(タイムカードに従業員の名前を打刻するコスト。月に1回・一人10秒)や、保管コストがかかります。

しかし、勤怠管理システムであれば、どの方法を選択しても、こうしたコストがかかりません。ただ、ペーパーレスで勤怠管理をするときに、ひとつ注意があります。

紙のタイムカードであれば、従業員本人が労働時間を確認できます。しかし、ペーパーレスにすると、労働時間をパソコンの画面上でしか確認できなくなってしまいます。

なかには、労働時間をごまかされていると考える従業員がでてくるかもしれません。そう思われないように運用する必要があります。

たとえば、「従業員の問い合わせに対してすぐに答えられるようにしておく」「本人がパソコン画面で確認できるようにしておく」といった対応が考えられます。

勤怠管理システムは、問い合わせ対応も、本人による確認も、簡単な操作で行うことができます。いちど操作を覚えてしまえば簡単に扱えます。

このようにペーパーレス化をすることで、紙のタイムカード代を削減できます。

4. 申請書をペーパーレス化してコスト削減

勤怠管理には、さまざまな申請書がついてまわります。たとえば、残業申請書や、休日出勤届、有給休暇申請書などです。

勤怠管理システムを導入することで、申請書をペーパーレスにできます。その結果、業務効率化とコスト削減ができます。 なぜなら、コンピューター上ですべての申請・承認・事務処理が終わるからです。

紙の申請書の流れを簡単に表すと次のようになります。

- 従業員は、所定の用紙に必要事項を書き込む

- 管理者は、申請書を承認し、事務部門にわたす

- 事務員は、申請書をもとに必要な処理をする

これをコンピューター上で行うための機能を、「ワークフローシステム」といいます。この機能にはコスト削減ポイントが2つあります。

歩行の削減

1つ目のポイントは、申請書を受け渡すための「歩行の削減」です。たとえば、申請書置き場に用紙を取りに行くための歩行や、上司に提出するための歩行、事務部門へ提出するための歩行があります。

なぜ歩行の削減が、コスト削減につながるのでしょうか。それは、社内用の申請書を持って歩いている間は、何も付加価値を生み出しておらず、 1円の儲けにもならないからです。

勤怠管理システムを導入すると、コンピューター上で申請・承認・事務処理が完結します。席を離れる必要がなくなり、歩行の削減ができます。

たかが歩行、と思うかもしれません。ですが製造業では、歩行の削減は改善活動の基本です。作業者が持ち場から離れる時間が長くなると、その分だけ製品の完成が遅れるからです。ですから、秒単位で歩行を削減します。これはどの業種でも有効です。

事務員であれば、事務処理している間が儲けにつながる活動です。歩行時間が短いほど処理できる量が増えます。

運送業のトラック運転手の場合だと、お客様から預かった荷物を運んでいる間だけが、儲けになる活動です。申請書を運んでも1円も儲かりません。

飲食店のフロアスタッフであれば、お客様と接している時間だけが、儲けにつながる活動です。料理を運ぶ時間も短い方が良いのです。

照らし合わせ作業の削減

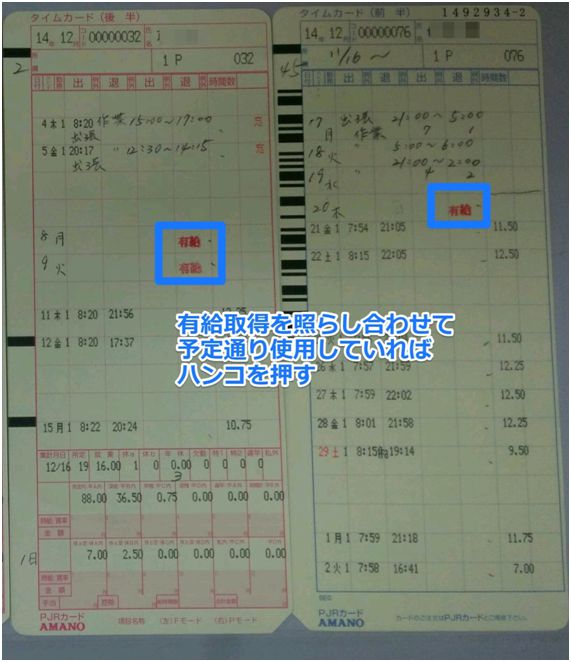

2つ目のポイントは、申請書と勤務状況の照らし合わせ作業です。単純作業ですが、給与に直結するためミスが許されない作業です。そのため時間とコストがかかります。

- 有給休暇の申請日に、申請どおり休んだのか

- 振替休日・代休の対象日に休んだのか

- 残業申請と実際の帰社時間を照らし合わせて、労働時間を計算するための基準時間を確認する

以上のことを照らし合わせます。

勤怠管理システムを導入することで、照らし合わせを自動化できます。なぜなら必要なデータがすべて、コンピューターの中に入っているからです。

有給申請の照らし合わせ

- 有給申請日が「2016/09/01」であれば、実際に「2016/09/01」に休んだかどうか照らし合わせます

- 休んでいれば有給として処理し、有給残日数を1日減らします

- 休んでいなければ、出勤として扱い、有給残日数は減らしません

残業申請の照らし合わせ

- 残業申請時間が「19:30」であれば、実際に何時まで残業したか照らし合わせ、事務処理します

- 「19:30」より、後に帰っていれば「19:30」までを労働時間として計算します

- 逆に、申請時間である「19:30」より、前に帰っていれば、実際に帰った時間までを労働時間として計算します

システム上で申請をすると同時に、そのデータがコンピューターに記録されます。今まで「書類」と「目視」で確認していた作業が、コンピューターにより自動化されます。

申請と確認業務の本質は、「情報のやり取り」です。これはコンピューターが得意とすることですから、自動化が可能なのです。

このように、申請書をペーパーレス化することで、ムダな歩行の削減と、照らし合わせ作業を削減できます。それがコスト削減になります。

5. 不正打刻を防止してコスト削減

不正打刻は、余計なコストがかかるだけでなく、モラルが低下し、内部統制(不正や問題を予防すること)に対して悪影響を与えます。

従業員が少なく、経営者や管理者の目が届くうちは、不正が起きにくいと思います。しかし従業員が増え、目が届かなくなってくると、一定の割合で不正が行われます。

遅刻しそうになった人が、他の人にタイムカードを押してもらう、などの手口があります。

勤怠管理システムを導入し、「本人でないと打刻できない」ようにすれば、不正打刻を防止できます。

その方法には、指紋で識別する、本人のスマートフォンを利用する、SuicaなどのICカードを利用する、といった方法があります。

紙のタイムカードで不正打刻を防ごうと思ったら、タイムカードを持ち帰ってもらうしかありません。しかし、タイムカードを忘れたり、無くしたりする従業員が必ずでてきます。現実的ではありません。勤怠管理システムであれば、これが可能になります。

不正打刻は、大前提として不正行為をする人に問題があります。しかし、それができる環境にも問題があります。

会社の金庫に鍵がかかっていないことを、全従業員が知っていた場合、盗難を防ぐことができるでしょうか。できないはずです。そもそも、盗難できないように鍵をかけるべきです。実際、すべての会社がそうしています。

勤怠管理も同じで、そもそも不正打刻ができないようにしましょう。システムを導入すれば実現できます。

金庫破りをすればお金を盗めるのと同様に、システムに侵入すれば不正打刻ができます。しかし、金庫破りをしてまでお金を盗む人が少ないのと同様に、システムに侵入して不正打刻をする人も少ないです。

ですから、勤怠管理システムを導入することで不正打刻を防止することができるようになります。

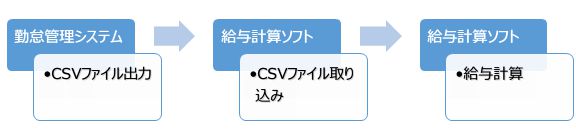

6. 給与計算ソフトと連携してコスト削減

給与計算ソフトで給与計算をするときに、エクセルに入力されたデータを見ながら、給与計算ソフトにデータを手入力していませんか。もしそうなら、業務効率化とコスト削減ができます。

なぜなら、エクセルに入力されたデータも、給与計算システムもコンピューターの中にあるからです。システムはお互いにデータのやり取りができますから、手入力の必要がなくなります。先ほどご説明した、タイムカードの時間入力を自動化するのと同じパターンです。

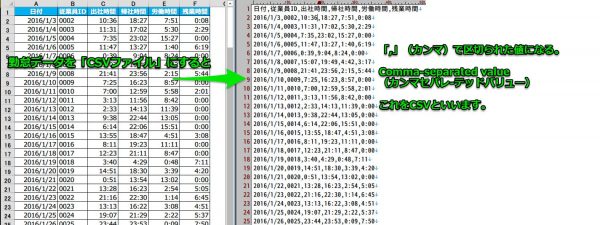

システム同士のデータのやりとりは、CSVファイルを使って行います。CSVファイルとは、コンピューターがデータを扱いやすいように、データの並び順を整理したファイルのことです。

たとえば勤怠データをCSV出力すると、下の画像のようなCSVファイルが出来上がります。

人が見ても何がなんだか分かりません。しかしコンピューターにとっては、データを効率よく処理できるようになっています。

一般的に「システム」と呼ばれるものは、「CSV出力」機能が備わっています。操作方法に多少の違いがありますが、基本的には同じです。

操作は簡単で、何回かマウスをクリックするだけで操作が終わります。何度か操作をすれば覚えられますから心配いりません。なお、「同じメーカーの勤怠管理システムと、給与計算システム」であれば、もっと簡単に連携できる場合があります。

CSVファイルによる、ソフト同士のデータ連携によって入力時間を短縮し、入力ミスをなくすことができます。

年間20,000円のコストを削減し、従業員からのクレームも減少

さきほどの会社では、エクセルに入力された勤怠情報を印刷し、それを見ながら労働時間を給与計算ソフトに打ち込んでいました。

従業員は50人。給与計算ソフトへの入力一人当たり2分。ひと月の給与計算に合計100分。1年間で1,200分。時給1,000円として年間で2万円のコストがかかっていました。

それだけではなく、たびたび入力ミスがあり、従業員からクレームがありました。給与計算を間違うと、会社と従業員の間の信頼関係が傷つきます。内部統制にも悪影響を与え、手戻りが発生し、余計なコストがかかります。

事務作業は、人の手が加わるほどミスが発生します。なぜなら人は間違えるものだからです。そのため、何度もチェックしてミスを防ぎますが、コストがかかります。ミスもゼロにはできません。

システム導入前は、勤怠管理から給与計算までのすべてを、手作業で行っていました。どこか1カ所でも間違えると給与計算に間違いが起こります。

しかしコンピューターは、ほとんど間違えません。そのためコストを削減し、ミスも削減できるのです。

勤怠管理システム導入後は、簡単な操作で給与計算ソフトの入力が終わるようになりました。 全従業員の給与計算が、1回あたり2分で済むようになり、ミス、クレーム、コストが削減できました。

まとめ

勤怠管理システム導入することで、事務作業の効率化と自動化ができます。

- データ入力の自動化

- 計算の自動化

- タイムカード代の削減

- ペーパーレスの実現

- 不正打刻の防止

- 給与計算ソフトと連携

勤怠管理は法律や会社規則でルールが決まっています。ルールや決まった仕事をするとき、コンピューターは人間よりも圧倒的に優秀です。そのためミスを減らし、コストを削減できます。

しかし、システムを導入には、今までの仕事のやり方を変える必要があります。それに対して「新しいやり方を覚えられるか」「何か不都合は出ないか」といった悩みが出ると思います。

私の事例では、問題なく導入できました。定年まぎわのパートさんが、システムを触って勤怠管理事務を担当していました。パソコンが苦手な方なので心配だったのですが、2週間ほどで新しいやり方を覚えられました。

勤怠管理を人が行っている限り、ミスは減りませんし、コストも減りません。もしあなたの会社で、勤怠管理を人が行っているのであればコスト削減のチャンスです。

会社の規模に合った勤怠管理システムを導入すれば、すぐに投資費用を回収できます。早く導入するほど、より多くのコストを削減できます。まだ導入していないのであれば、今すぐ導入することをおすすめします。

コメントを残す